德國推出“工業4.0”其實也是基于本國的產業結構。德國是一個以機械行業為支柱的制造業大國。國土狹小,資源匱乏,人口也相對較少,只有8000萬人。所以只有向國外出口高附加值產品,在國外生產,才能使國家富強。而且德國90%為員工不到500人的中小企業。中小企業不斷的技術創新,主要通過企業間交易,在固定的零部件和機床領域占據較大的市場份額。如果某些企業缺少德國中小企業的產品供貨,自身的生產制造將會停滯,所以一般很容易接受中小企業的產品議價。為此,中小企業能夠避免激烈的價格競爭。

德國“工業4.0”有效地對本國中小企業進行了保護和扶持。作為高福利國家,德國由于納稅和社會保險較高,人工成本也相對較高。為此,德國企業專注于價格競爭危險系數較低,附加值較高的領域,才獲得了成功。相反,在手機、電視、紡織產品等價格競爭激烈的領域,中小企業恐怕將難以生存。而中小企業相對于西門子那樣的大企業來說缺乏資本實力。實現“工業4.0”需要巨額的軟件開發投入,由于,中小企業自己開發將是非常困難的。所以,由政府牽頭,制造業的主要社會團體共同推進“工業4.0”的標準化,缺乏自主開發軟件能力的中小企業就也能享受技術上的扶持。相反,中小企業如果工廠信息化落后,也將致使本國經濟主要貢獻者的弱化。

德國信息產業、電信和新媒體協會(BITKOM)對德國“工業4.0”的經濟效益進行了預測。BITKOM的預測數據顯示,相對于2013年,德國經濟增加值將保持1.74%的年增長率,到2025年有望高達787.7億歐元。其中,化工產業將從400.8億歐元增至521億歐元;汽車產業將從740億歐元增至888億歐元;機械產業將從767.9億歐元增至998.3億歐元;電子產業將從402.7億歐元增至523.5億歐元;信息通信技術產業將從936.5億歐元增至1 077億歐元(圖1)。

從社會效益來看,德國重視“工業4.0”的另一個原因是老齡化帶來的勞動力不足。2010年以來經濟向好的德國,深深感受到本國技術工人的不足狀況。部分廠家通過招收一些經濟不景氣的西班牙、葡萄牙的工人來增加產量。而且預計德國從業工人到2030年將相對于目前減少600萬人。部分德國企業開始營建適合60歲以上工人工作的環境,來確保熟練工種的人數,以解決勞動力不足狀況。為此“工業4.0”對于預想到勞動力不足的德國來說,也是一個解決方案。

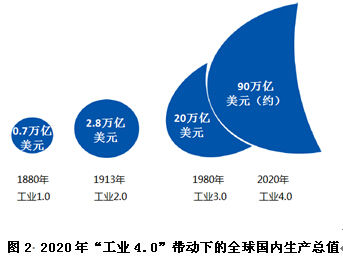

從生產力發展上來看,自200多年以前發生的第一次工業革命開始,工廠的生產力已經成倍增長。隨之增長的還有全球的社會生產總值。工業4.0將遠遠超過第一次、第二次和第三次工業革命的總和。從蒸汽機到智能化時代出現的新技術是增長的推動力。數十億人和數百萬組織機構連接到工業互聯網,以一種以往無法想象的方式在全球進行網絡協同制造。

根據美國通用電氣公司(GE)在2012 年11 月發表的研究報告中稱,到2025 年,智能工業網絡可能實現的效率提升和生產力進步將幾乎覆蓋每個經濟領域,影響“大約一半的全球經濟”。而根據德國電子電氣制造商協會(ZVEI)的預測),到2020 年,“工業4.0”將帶動全球國內生產總值達到90萬億美元(圖2)。